1,533

万里望

社团

整理自:曾建宏、朱慧榆、唐子轩

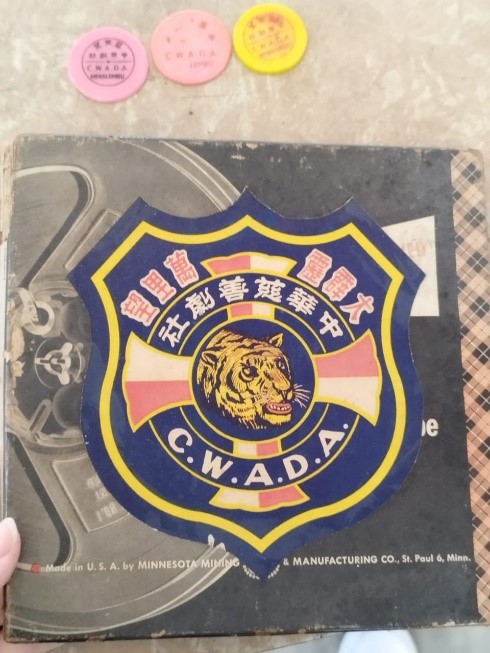

中华慈善剧社

(一)创办剧社

1932年,李炳源、范庆龙 、卢少干、罗志强、邓柏祥、徐金动、曾广添、关兆彬、冯福俊、谢虾等几位音乐爱好者集合起来,在万里望的戏院街租了一间房作为聚会之所,当时的房子较为简陋,几人身上也只有几件陈旧的乐器用作业余消遣练习。而剧社除了用来排练乐器剧目,还有联系和凝聚早期从中国来的华侨,让他们有地方落脚。根据慈善剧社的历任社长陈绍侨先生的访谈,他表示慈善剧社虽然没有规定入会的条件,但剧社的创办人,甚至是大部分社员都是矿工,所以多数都是客籍。图1的剧社创办人中,陈先生表示他们大部分都是客家人。

后因经济不景气,几位相继失业,难以维持生活。幸运的是,他们遇到了番禺会馆会长陆举燕,陆乃干父子的大力支持,让他们迁进番禺会馆后座,用作集合与练习。这时的他们不单只是排练乐器,还另外组织了戏剧部,从事练习粤剧。

这时,中国经历918事变,海外侨胞纷纷展开赈济工作为救祖国。他们在街头义唱义卖《和顺榄》《陈皮梅》等剧作来筹募义款赈济中国难民,反响甚好。之后登台的演讲,题材大多是用“反淸复明”的故事以激励民心,成绩更是扶摇直上。当时怡保的中华罗汉什技团每个月也有为慈善救济公演四小时,但人力不足,便和万里望中华剧社商讨,合作负担一小时歌唱或白话剧节目。当时由陈华彬自制大木箱上书“中华剧务部”装置戏服道具,并由范庆龙君编导《守财奴》《神棍》及《四大害》粤剧巡回公演,收效良多。

(二)戏剧演出

万里望中华剧社侨领陆宗贵先生将《和顺榄》《陈皮梅》前往拿乞义唱义卖,但因为没有申准证,被警局拘留,幸亏由怡保侨领梁荣南、唐宜贵两位帮忙周旋,才得以平息事件。事后,陆宗贵先生建议为长远计,以中华慈善剧社名称,向政府申请注

向政府申请注册。政府批准后,剧社于12月25曰举行开幕典礼,因为当天中国先烈在“云南起义”同一天,所以特编「云南起义」一剧为庆典公演,纪念先烈丰功伟迹。

1941年,日本入侵马来亚,万里望中华剧社社务全部停顿。1945年恢复后,除了将社址接收回来筹备复兴,剧务部也进行革新。聘请马如龙为剧务指导,霹雳慈善社黄樊銮、陈国源、倩影侬、仙花王、林松祺、任少初等老前辈与精武体育会敎练陈耀明、杜景高二君领导学徒参加演出。中华慈善剧社发展蒸蒸曰上。

1953年,吉隆坡华民事务宫萧启怀先生与怡保华民事务官叶大来老先生征求本社会吉降坡盲人福利会义演粤剧以筹募福利基金。中华慈善剧社义不容辞,动员一百余人自备经费数千元前往吉隆坡大会堂义演。二天,首晚公演演出剧目是《吕布与貂》,第二天公演《—把存忠剑》,义演完满结束,并在中国报大加赞赏,有着许多好评。

(三)扩建和发展剧社

根据慈善剧社的历任社长陈绍侨先生的访谈,在还没有建设三层楼以前,剧社的成员都是在大街路上搭棚唱戏。直到1957年,社长胡家濂局绅领导各社员加建三楼社团大厦,立于万里望。

1971年,职员会又有建议扩建每层楼,由名誉社长丹斯里李莱生局绅首倡捐赠1000元,正副社长胡家濂局绅、胡炜春先生各捐500元,财政梁政捐赠300元,卢尧坡、张月粦、岑华、吴国舂诸君各捐100元,职社员相继认捐热烈响应,成绩斐然,众擎易举,不久扩建又吿完成。

除此之外,小组成员发现中华慈善剧社早期的剧社徽章与现如今的徽章有所不同。经过与陈先生的访谈小组得知,在剧社向政府注册之时,为了避免政府的追问与避嫌,剧社决定将原本的老虎头标志去除,增加文字“中华慈善剧社”,沿用至今。

(四)未来展望

在社长钟启洪先生及理事会等人的发起下, 剧社与时并进,全面迈入电脑化,设立中华慈善剧社的网页。剧社往后所有通讯, 将改用速度超快, 效率高的电脑短讯系统发布, 逐步舍弃传统书信传递的旧有方式,。此外,剧社也将逐步采用云端电脑科技来处理及储存所有会员资料,进而逐步取代传统会员册记录。随着电脑化计划的落实, 也意味着本社开始迈向另一个时代的旅程碑, 更开拓了本社逐步系统化及年轻化的发展理念目标。

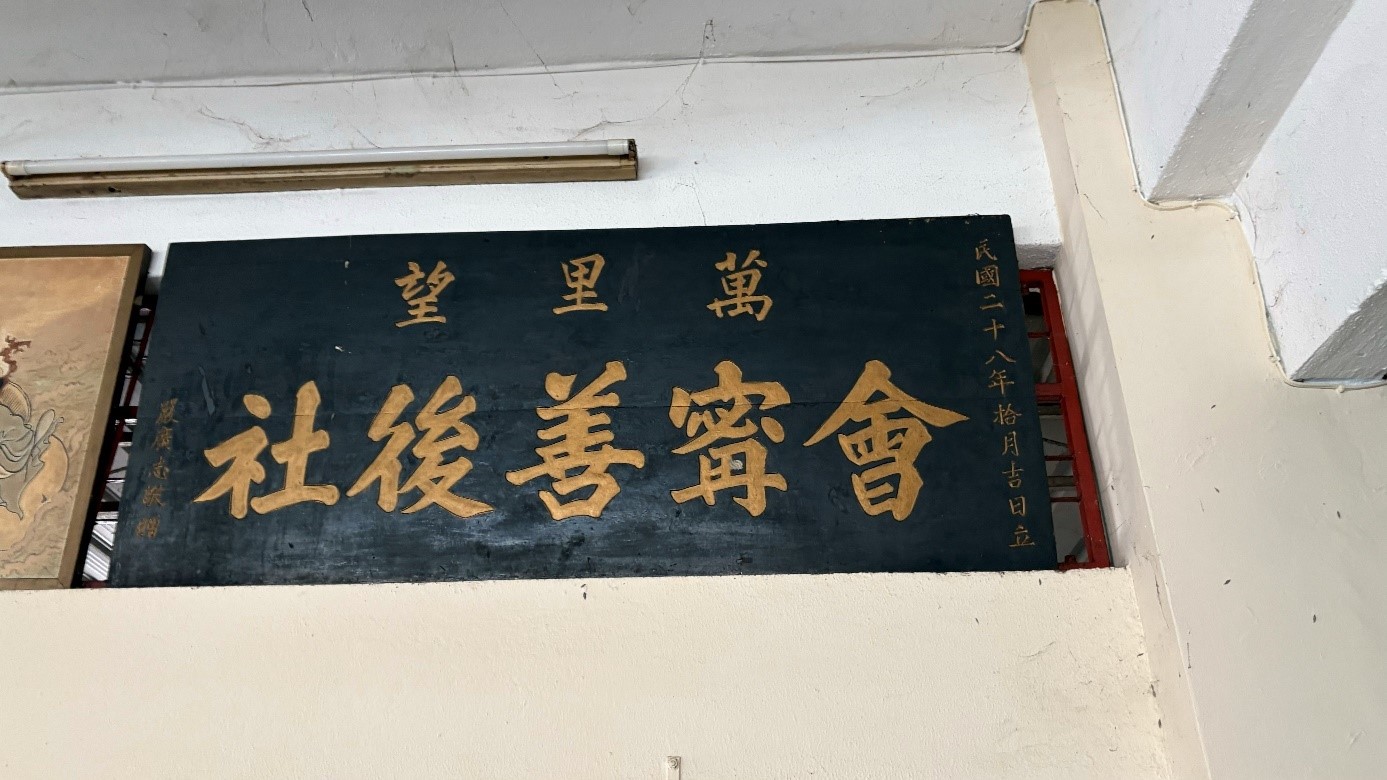

会宁同乡会

为了应对同乡们的实际需求,1904年,居民们建立了阮梁圣佛古庙,香火旺盛。当时还成立了万里望福寿会,专门为单身同乡处理身后事,借用古庙作为会址。后来,由于庙内空间不足以支持会务活动,在先贤严广志、黄钊麟、潘秀庭等人的带领下,经过多方筹资和努力,1938年成立了会宁善后社,取代了万寿会,为同乡谋求更多福利。

期间,日军南侵占领马来亚,导致会务一度中断。战后不久,同乡们再次团结起来恢复并发展会务,会员人数迅速增加,一度达到六七百人之多。1978年,会员大会一致通过重建阮梁圣佛古庙及会宁善后社。经过三年的筹备与施工,1983年1月新会所建成。这是一座双层建筑,长30尺、宽70尺,总耗资约18万马币,除了部分政府拨款外,其余资金主要靠会宁同乡的捐助。新会所的落成,象征着“会宁一家”的团结精神。

随着时代的快速变化,各乡会不能固步自封,而应扩大视野,接受新的挑战。因此,在理事会和会员的研究讨论后,将“会宁善后社”更名为“万里望会宁同乡会”。新名称不仅不再局限于为单身同乡服务,还更注重联络乡情、为会员谋福利,并通过加强与各地属会的联系,实现“会宁一家亲”的精神。

© 2022-2024 新纪元大学学院东南亚学系 版权所有